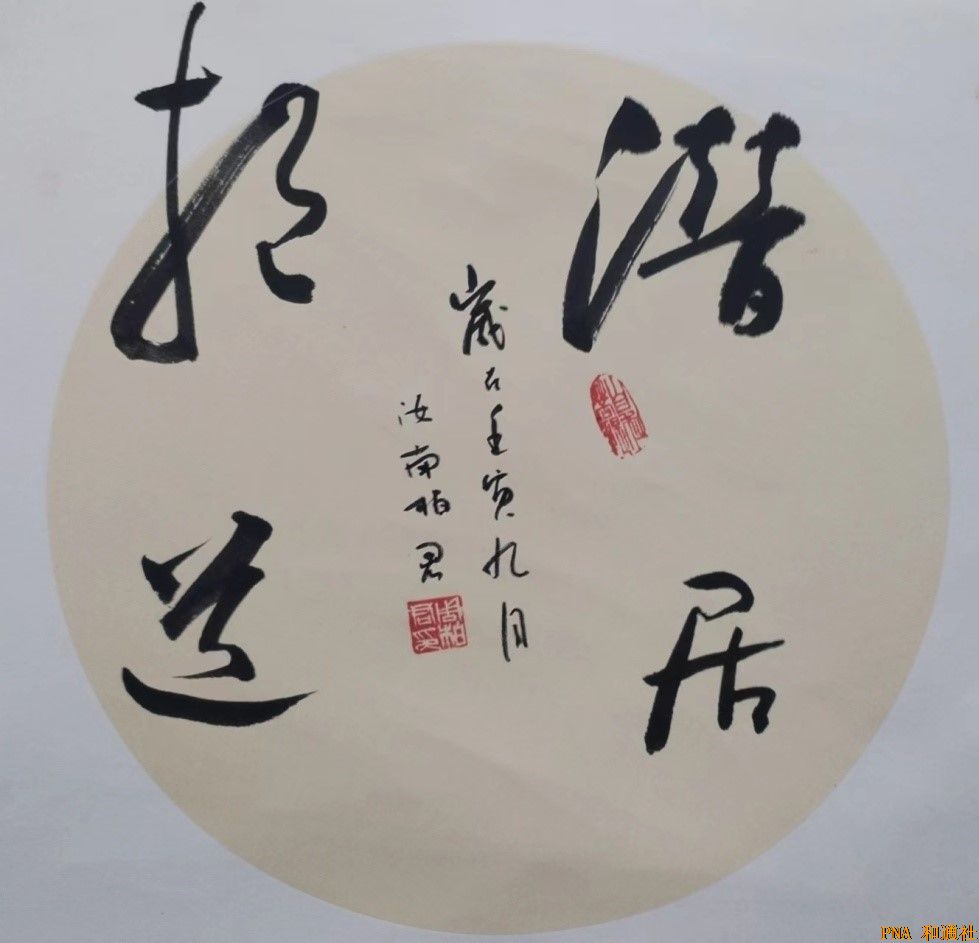

评书画家柏君:“收拾精神,自作主张”

评书画家柏君:“收拾精神,自作主张”

文/ 汉 心

艺术人生“游心于物,至阴肃肃,至阳赫赫,两者交通成和而物生焉?”(庄子语),众所周知,现代擅艺者都有体无而后生有的意境悬设,钟情于“脱俗”而后独领风骚。在非想,非非想的憧憬中俯仰天地,以突显其存在的唯一性,于否定之否定而后躬行其道,并由此完成个人期许的精神高度和意义命题。

检读书画家柏君先生的创作,其冷眼旁观,看似不苟言笑,含蓄但却收放自如,水波不兴,却能惊起一滩鸥鹭!即便仍有尘缘缭绕而不胜其繁,但却依然秉持着老聃式的“俗人察察,我独闷闷”,如如不动而依然有仰望、有见微知著的意气舒展和得心应手的神韵阐发。就算是离群索居而不能处处志得意满,他也能独辟蹊径,以其剑走偏锋而不落窠臼的书写见证其入世、出世的不同凡响。由此可见,柏君书学路径与表意向度,既能领会汉字古今造象之嬗变,也可驾驭删繁就简,以奇取正之数术,在书法调性、结体和墨法笔意上把现代审美元素与二王性灵挥洒自如,穿插嫁接,看似像亦不像之间犹犹豫豫,但却张弛有度,颇得谢赫评议中的气韵生动,情真义切。

深究文化和艺术的发生学机理,按法国思想家福科的说法,没有不持立场,不承载陈年旧事和情感偏好的艺术形态。据此看来,柏君当属动心忍性,反复咀嚼本土乡愁,凡有所得而后“收拾精神,自作主张”(陆象山语), 一个念兹在兹,用琴棋书情画会通古法秘笈的薪火传人。所以,他总是对“歪打正着”,孤鸿号外野,翔鸟鸣北林(阮稽语)的魏晋风尚难分难舍,陶然忘机。

观柏君作品,不仅能触及到老中国的正宗血脉和信心来源,还是他入世的美学宣示和自我定调的“仪式感”。 如此立意布局,既显示了他谋事在人,心领神会的文化担纲,也有不拘套路,任性随缘的自在与逍遥。面对都市异化导致的人心涣散和知觉麻痹,柏君似乎依然顾盼流连,执意回溯渐行渐远的故国幽思。至少,于他而言,可以在其个人感受和意象表达上承前启后,“悟空”而后生法,在法无定法的书写演练中摆脱浮华巧饰,做到言简意赅,举一反三。

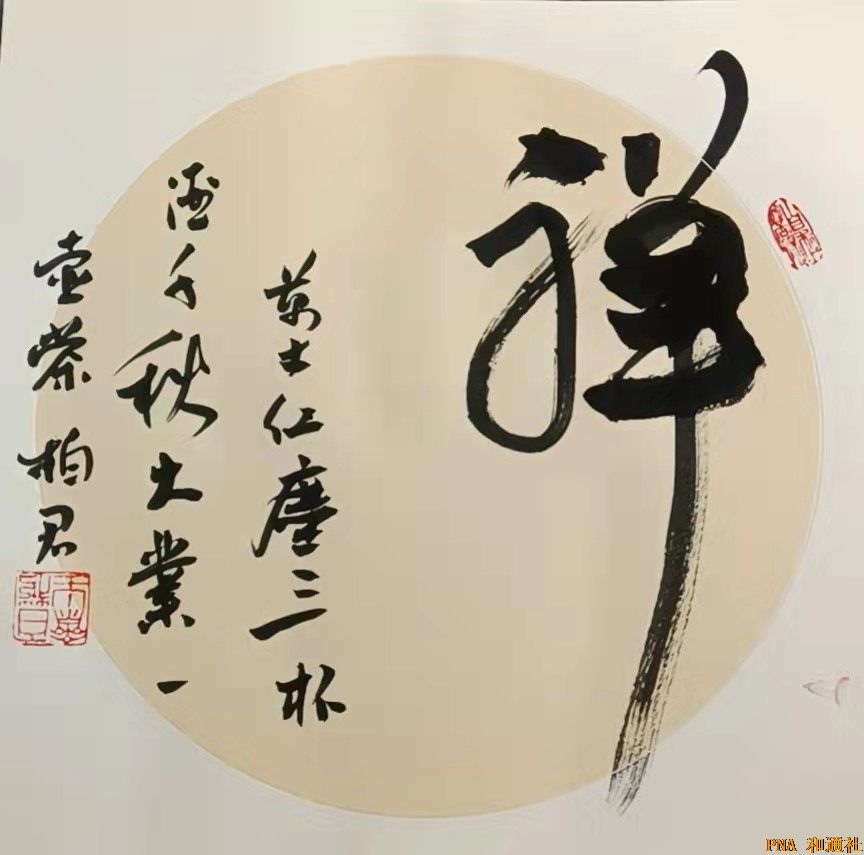

是的,柏君属于天涯游方,耽于玄思冥想而不拘一格的人文写手,其不仅在好侠任奇、师心使气的尚古功课中一往情深,恋恋不舍,从而获得穿越时空的人文体验和意义安顿,也可从他洗练而略显峥嵘的布局中见证其知白守黑的简约主义美学。或许,柏君并非无缘“主流”而自以为是,也不寻求咄咄逼人的凸兀感为自己虚张声势,而是借助其作品空巯错落、参差背反的语码传达一种不染流俗,明心见性的禅意而后坐看云卷云舒,心无旁鹜还原一处风清气正的自在乐土。

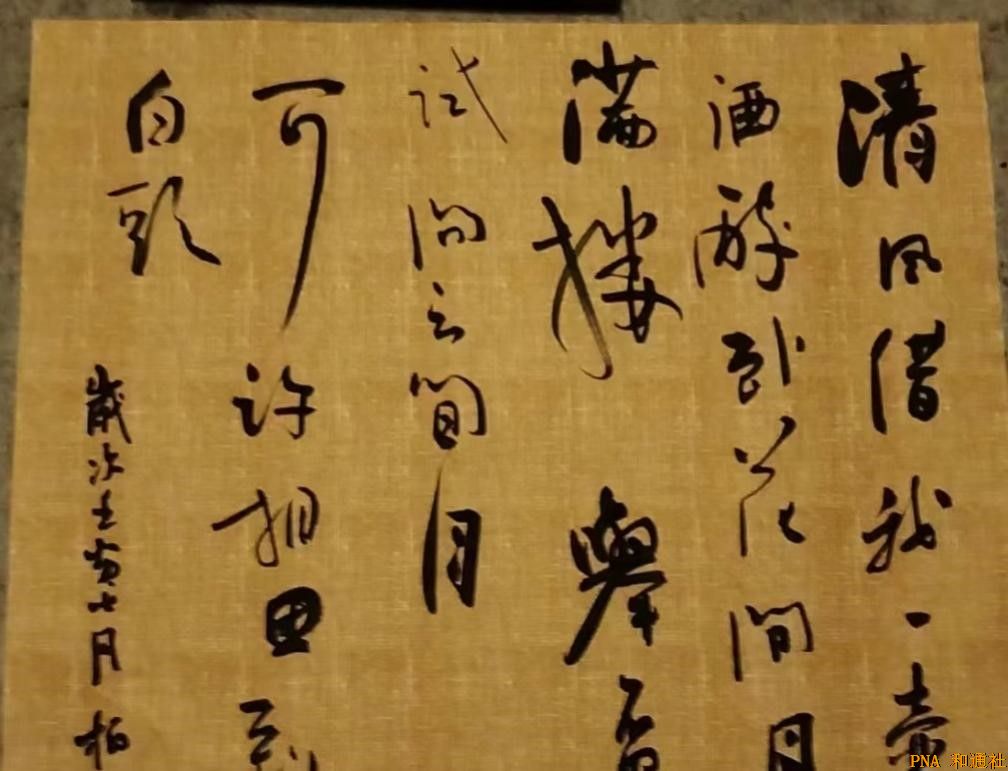

品鉴柏君书卷人生,不仅能感触到中国文艺美学见素抱朴,真气内守,深藏不露的混沌感。纵然写法作法难免化性起伪,还需借助字形字义和名教妆点表情达意,但其用力之处总能行于道而不被“时尚人设”套住。恰如董其昌《论用笔》说:“古人作书,必不作正局,盖以奇为正,”“右军字体,古法一变。其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。

观柏君书法气质,似有“回雁兼程”,重返二王、米芾、王铎一路神交耦合,知根知底,同气相投。在他掸去烟尘构建的摹古造型中,仿佛凝固了的时空里真有一处会稽山阴,允许他执拗于某种冥顽的“惰性”而穿越古今,深得书圣私相授受,点化秘传,然后在溪边行旅,低吟浅唱一曲高山流水其乐融融!

或许,其书法韵律起落跌宕真是得益于经年累月的文气涵养,沐浴于书情画意而想入非非,所以,看上去都他总是冲淡闲适,自足于物我交感的相思并一例透着少有的“古法真气”,俯察品类然后诗意往来。

由柏君近期作品可知,他并不止于文人书画起死回生,做-些概念阐释或技术架接,更像是肯定自身感受之外,另作一种别开生面的视觉反馈。从他抱持的艺术理想而言,或许其用心之处不单是扭结于缘起性空,无中生有,更是在传统之上叠加个人奇思妙想,这不仅意味着他有望重建个人与艺术的意义链接,还可以借助其作品化生良知良能,让有限的主体自觉自愿,发扬光大。

从柏君参学视角统观中国书画,文艺美学既是识别精神的品味和指标,也是表征个人修身正性的雅好。在过去,民间不仅有敬惜纸字,以文艺规范人格,化民成俗的古老遗绪,甚至有凭写字观人品相,标定气质高下的政教风习。由此足见,举凡通文艺、善书数不仅可以明事达理,还是教民格物的社会显学。所以,常以文化论人,以诗书眀志,并由此淬炼而成中国特有的生活形态,并塑造了中国人牢固的精神认同和身份感。

从历史看,中国书画艺术之所以耦断丝连,并构成了文义周全的表现形式,就其发生发展和接受性而言,都是为了确保世道清明,社会和睦的知识系统。所以,鲜有人会逆向选择于己不利的文明装置,更不会主动放弃植根乡土的艺术形式。由柏君“穷年忆黎元,叹息肠内热”的执劲、韧劲可知,源远流长的书法写意并不局限于传递信息,解释知见,其本身就有韵味,有风彩,有能够和谐自洽,振奋精神的活性基因,还据此建构了一套劝人向善,并兼具指事、会意和审美交感的符号系统。至少,就中国书画而言,其预设的美好感受和精神指向,不仅可以让中国人因为有了共享的列祖列宗及精神家谱,艺术品相而彼此取悦,还可借此洞察人事,在应对酬酢中和睦共处,同心同德!

国之大事,在祀与戎”,文教和书法审美在中国一向关乎精神建设和人伦秩序,过去叫做“纲举目张”,本是国家一级策论和文化标配而深入人心。由此重审柏君书画承载的时空关怀和文化内涵,既有师法古人的款款深情,也有踏雪留痕,意气风发的喜感和热望。其书道负阴抱阳,虚实相济,既隐含着中国书法赓续汉字表意事功,敦化民德的社会理想,也有祝告家国人丁兴旺,生生不息的用心和美意。

《易》道春去冬来,否泰相生相克而阳爻取中位,应时有节,同则不继,凡得正而通上下,“君子以制数度,议德行”。如是,可知汉字书写多与时代精神息息相关,虽不针对具体人事做价值定义,也不突显书家作用及其意义象征,或借助圣贤加持巩固记忆,但却可以用写字画画,吟诗作对举贤任能,交朋结友,并在岁月迁流中体会世道悲欢,咀嚼伦常百味!在不可捉摸的命运感中存一份端肃,抱一份敬意。

由是观之,柏君钟情的艺道既有对过去的回顾,也包涵未来的祝福与期昐!追究的是如何承前启后,促成人文与天理契合,万物交感,人在其中相互成全,各得其所。所谓一花一世界,一字一太极,这种因应时序的文脉通感,诚意正心的领悟与默会于柏君而言,不仅是将人生际遇统合参验,也是触景生情,既关注当下的认真与务实,也有继往开来的豁达与豪迈。

可以说,正是这种“瞻前顾后”,尊古法而后心心相印的书学艺道,柏君才以其乡关情愫同喜同乐,穿越时空,洗尽铅华却依然强韧而其华灼灼。缘乎此,无论阅了多少人事,经历了多少市井纷繁,总会因其人文与时空配合的“天启定数”守得住好心好意,不因得患得患失而忘忽所以。在记住前人瞩托,回溯历史光荣的同时,不断筑牢古今人事陈陈相因的“共业共相”。

由此可见,柏居可算是与时下“口味”不合的寥寥少数,其多年活学活用而且硕果累累,足以印证一个古老而朴素的命题,即有术无道则行之不远。就现代书画而言,空壳化的猎奇讨巧或许可以标新立异,也不乏热闹而招惹围观捧场,但其折射的不仅是文化上的敷衍,更像是专门侍候自己,取悦群众的小打小闹。

从柏君书法“拙笔”铺展,大起大落,草草搭配的意象组合来看,或许他真是秉承了疏处走马,密处透风,既兼具节奏交错的韵律感,也有把握空间切割,乱中取相的分辨力,利用其墨相穿插,在有形状差异的险要处随机妙用,于落笔处左右开弓却不失守衡调和。因此,既可见出其厚积薄发,用功老练的认真与笃定,也有乱中取胜,独具用心的散淡与通脱。

柏君亦书亦画,书道人道看似少不了意气用事,但却也成全了他不泥旧学典藏,卓尔不群的萧瑟感。从其陈意含蓄的作派来看,柏君无论写字绘画都有跨时、跨界博采众之长的复合调性。平常虽不见他谈书论道,指点江山,但其沉稳内敛的性情却处处显示其厚积薄发,漫不经心。看似不显山,不露水,但其书外用功肯定不是一朝一夕。所谓文如其人虽不能说一定正确,但就柏君而言,虽于写法叙事上说不清,道不明,但却能以其进退得当的气象宣示一种境界,一种风格,一种古今观今宜鉴古,无古不成今的统一感。

(责任编辑:)

使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去