汉心评邓清远先生书法美学:诗酒豪情写风华

汉心评邓清远先生书法美学:诗酒豪情写风华

深究文化艺术的发生学机理,没有不持立场,不承载某种共享价值,同时突显个人精神气质的文艺形式。由是观之,著名书法家、文字美学理论家邓清远先生,当属引经据典“说文解字”不废道统,外师古法而“中得心源,”且能出神如化,继住开来“合成”现代美学的开拓者, 一位擅用书法立意取象、文字考据会通中国文明高度的现代传人。所以邓老总能含英咀华,立足于董仲舒持论“正其谊不谋其利,明其道不计其功”,入世出世,达人知命,上下求索而不坠青云之志。

解读邓老书学,不仅能探寻到中华文明“周虽旧邦、其命维新”活性基因,也是其长期持守的美学宣示和文化承诺。 邓老书风如此磅礴恣肆,前呼后涌而意气飞扬,既突显其沉雄练达,神采奕奕的审美气质,也有万物皆备于我,任性挥发却能收放自如的奇思妙用。面对现代性,自由化书学搞怪导致的知识媚俗和江湖乱套,邓老仿佛历尽沧桑依然如如不动,穿越古今,来去自由,但却仍忘不了文以载道,诗以言志的古老遗教。至少,于邓老而言,可以在其意象表达上悠游天地,在宏阔通脱的放逸书写中谈笑风生,处处“化夷为险”,在在历久弥新、诗意盎然。

众所周知,举凡文艺都尚觉性、灵性而无常形,佛说“不垢不净,遇缘而生”;神说“不增不减,因信称义”。中国书学向来好侠任奇,尤其方今书界看似繁荣而异彩纷呈,老老少少鱼龙混杂,“以其昏昏使人昭昭”者众,自然免不了油滑之气而驱使好事者投机取巧,争名逐利,弄得国学泛滥而少见躬行实践的扛鼎之作,但邓老却能做“致虚极,守静笃”,数十年苦心孤诣、革故鼎新,所学涉及诗词楹联、文史考据、书学上更是真草隶篆大开大合、齐头并进且能博采众长,学养宏富、著述等身却不争高下突兀,不受风头主义搅扰而剑走偏锋,也不与现代前卫艺术同步演化,弄巧成拙。所谓观念要新,文化要旧,时代迁徙流转自有不同风貌,或抑或扬,文脉经血总是元气满满而百折不挠,精、气、神聚散分合总在历史延长线上。邓老无论书学、文史皆能探赜索隐、返本开新,真可谓张载所言,“凡可状皆有也,凡有皆象也。凡象皆气也。气本之虚则湛,感而生则聚而有象……”一切想法和做法既可对立统一、上承下接,又能左右逢源、随机应变,触景生情而后独领风骚。

有经验表明,“精神的枯竭往往从文字和语言开始”,写什么,说什么,不仅涉及知识传达和理念塑造,也是照应人心,敦化风习的有效公器。因此,现代书学尤其“意义感和美学表达”更要懂得言之成理和文化指涉,明白创意无限,可以纵横捭合但却不能离经叛道、有伤风化。故此,邓老无论书学文章,立意布局和价值导向都特别看重道、法、术、势有机组合,尽管崇尚信、达、雅的“经典范式”,却不太在乎“投笔书生古来有”而拘泥于“实事求是”瞻前顾后,纠结于古风古法,而是用心于如何避免“高歌猛进”,一发不可收拾,如何让书法文章持论有据且能与时俱进,从而在知白守黑的意象空间独辟蹊径,掌握观众而后“引导”观众。

学书论道关天意,须知中国文史涵盖天文历法,书学同样典籍浩繁,承传更是源远流长,立意取法不但含摄历史叙事和人物掌故,而且常于抒情表意之间旁征博引、经史互证。在美学旨趣上更是擅长以线阐理、翰墨释义,虚实疾缓五行通感相得益彰,韵味无穷。空间系统上下左右交织,仪态纷呈、气象万千,指事会意,远取诸物、近取诸身,隐喻象形或因人而异各有所指,但总不出理一方殊,形神和合且元气充满。以书体论则上承篆、隶、楷、行、草;载体上赓续甲骨卜辞、竹木简牍、缯帛、金石碑铭、纸稿帖和壁书;其功用涉及经纶、公文案牍等。不同书体之间纵有参差和宗派殊异,但却不失原道著文,德化天下之大要。追根索源,或可上溯至殷周钟鼎文,先秦大篆内含巫祝神魅,气势恢宏;小篆则不乏文饰巧设之风;竹木简牍、篆文笔法婉转流变;秦汉、魏晋南北朝碑铭石刻,气象庄严却意蕴简约质朴,篆隶楷行兼收并蓄,其书道笔法演化至隋唐渐臻完型。举凡后学者如邓老等书家皆能悟其真髓,故专于魏晋则风骨显豁、疏阔大度;接榫唐人狂草,则可达于胸藏丘壑,俯仰天地、笔走龙蛇,书千载浮沉兴衰;墨韵万变,展无疆文采。

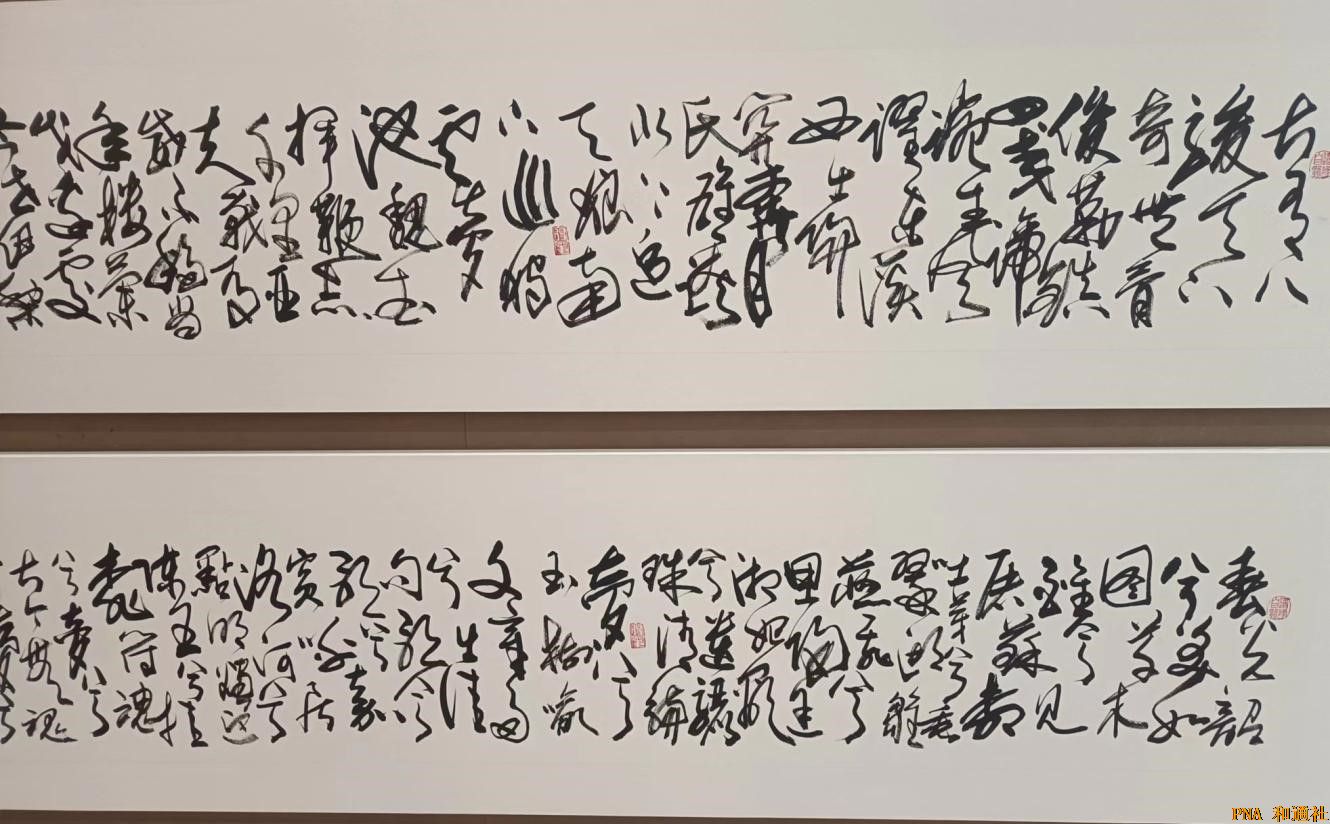

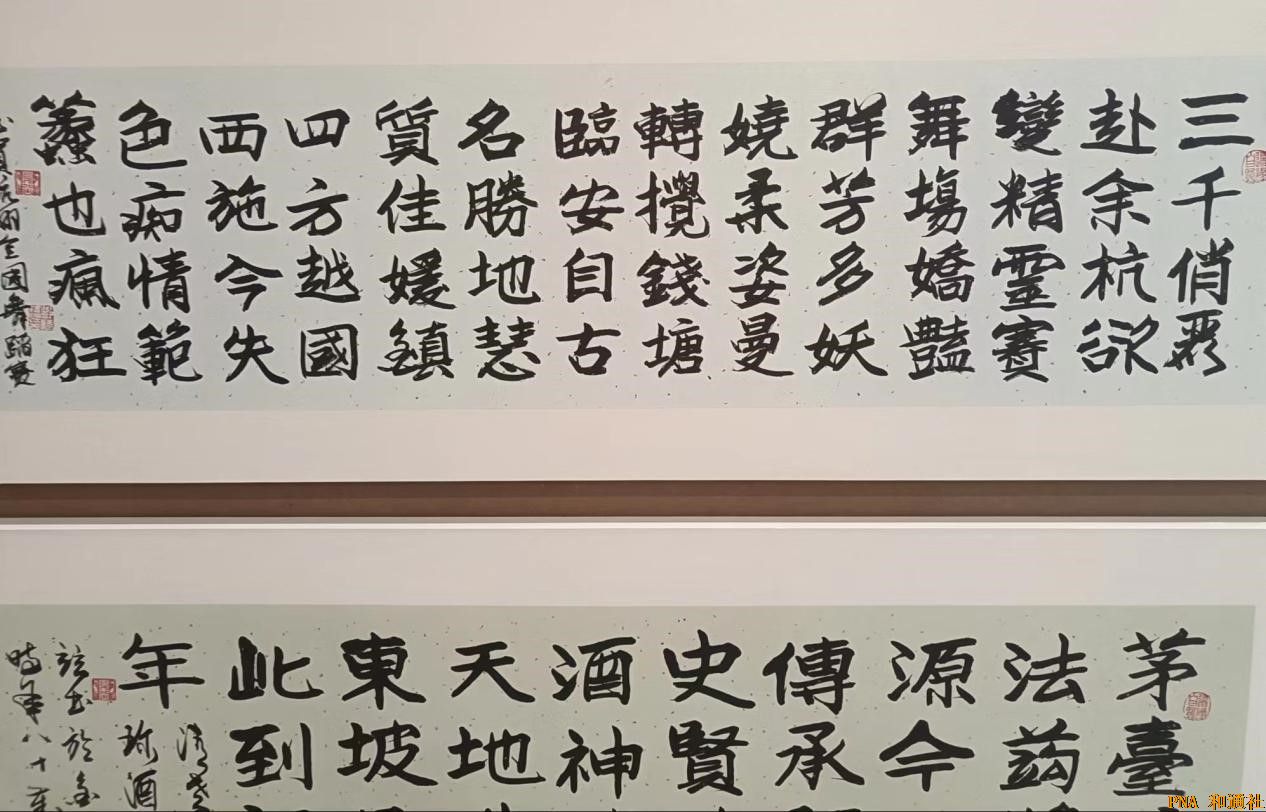

观近期在省图书馆主办的邓老“六体书法展,”足见其综合了中国书学缘起儒道参验,广学多闻而进退有据,同时旁及佛学禅境明心见性,直入堂奥而观察真如无相,破除妄惑。其书法美学统摄性灵法度、文史穿梭,形上形下不拘一格,可谓“无所不用其极。”章草隶篆皆能信马由缰,乘风揽月,恍若游龙惊凤,行书则神驰瀚海、波澜不惊,上天入地周流六虚。

品读邓老书法气象,形神铺张看似不宗门派,但来龙去脉仍可上追汉人张芝字字超然,继而承右军草隶风神如鹤野鸣,如九皋声闻;既有献之破局历险而放浪不羁,也不乏张旭狂草顾盼自雄;即如怀素笔意飘风,山谷墨线舒展、寄兴烟林;赵孟頫运笔结体之精要;祝枝山挥洒灵动;徐文长逸笔草草、性灵飞动;傅青主丑拙但落笔处放肆豪横……不一而足,举凡历代书界学界名宿、鸿学硕儒,邓老经年累月皆能独得风神、匠心独运,真可谓“正道偏门”皆能兼收并蓄,非但有所涉猎而后浑然天成,还能推陈出新、发扬光大。

言及中国人文道统、学统,邓老更是深知“文章乃经国之大业、不朽之盛事”,故其数十年不辍问学书写,著述颇丰,治学严谨却不争热闹,不曲学阿世。举凡史籍考证,理论阐发,抑或涉及文理爬梳剔抉,邓老总能做到至广大而尽精微,钩深致远,得其要旨则陶然忘机,其所学所行皆能“审乎治乱之势,达乎去就之理。”

观乎邓老书法美学,不仅指涉中国历久弥新的精神传承,也是其表征个人修身正性的风雅之事。所谓以书观人,以文审世,不单可以诚意正心,更能凭此雅好观人品相,体察德行境界高下。由此足见通文艺、明书道不仅可以明事达理,还是教民格物,敦化风俗。所以,邓老岂止博古通今?还能以文化人、论人,以诗眀志,以书写会意淬炼特有的美学形态,并由此塑造了邓老牢固的家国情怀和文化自豪。

从历史看,中国书法艺术之所以能承上启下,神气活现并构成了文义周全,内涵丰富的表现形式。就其发生发展和广泛的接受性而言,都是为了确保政通人和,精神饱满的知识系统。从历史看,中国书法写意并不局限于传递信息,解释知见,其本身就有韵味,有风彩,有能够自建光荣,振奋精神的活性基因,还能据此建构了一套鼓舞人心,兼具审美造象和历史评议的符号系统。至少,就中国文化而言,其预设的高尚感和精神指向,不仅可以让芸芸众生有共享的千年“文化国粹”而彼此欣赏,还可借此洞察人事,在应对酬酢中谈诗论道,其乐融融!

“正逢天下无风尘,幸得周防君子身。”与邓老诗酒兴会、相知交游近二十年,知其是一位耽于深思而德艺双馨,豪情充满的得道长者,其书学文章不仅真气十足,还是躬行实践,师法经典而深谙中国文史训诂,明了大节大义的风雅学者。从邓老才情横溢,虎虎生风的书法调性中尤可见证其“舍我其谁”、一意孤行的文化担纲。当然,邓老并非无缘书坛争胜,也不寻求盛气凌人的风格标新立异,而是借助其作品传达一种生气,一种蓬勃向上的精神,还原中国文化不被名利侵扰的崇高与圣洁。

同样,邓老著书立说并不止于文人之间同气相投,自足于小部落、小圈子高谈阔论,也不囿于“六经注我、我注六经,”做学究式闭环练习,自我欣赏,而是在肯定自身书学气象,文化自觉自信之外作心物一体,天人合一的美学阐发。从邓老抱持的文化理想而言,其用心发力不单是对“笔墨当随时代”的活学活用,更是在传统之上重建现代艺术与中国学统的有机链接,从而借其作品呼朋引类,让现代性之下心无所寄者活出精彩而后胸怀祖国,放眼世界。

众所周知,现代艺术因中体西学、本末之争不得要领,弄得才疏学浅的文人食洋不化、无所用心而故作“前卫”,一干从艺者或“理论家”跟风造势,执于反思批判,否定之否定却无所肯定,或迷恋“小乘自度”,或逍遥妄想,热衷本土审美颠覆和“中国学”意义解构,从而失去了对中国人文精神应有的坚持和敬意。追其缘由,恰如犹太社会学家霍布斯鲍姆描述的断列时代,西风猎猎,所谓测不准原理、波普运动、荒诞主义……,或可有助于艺术形态多元而任其泛滥,鼓励人们忽略修身正性的价值导航。但基于历史经验,所谓“天子失官,学在四夷”,颇有“乱花渐欲迷人眼”势头,让现代艺术表意叙事,莫衷一是、争论不断,正可谓“文武之道坠于地,”看着光怪陆离,但多是-番喧嚣之后人去楼空,人心惶然却不知所措!

从时下看,书界、学界真可谓闹热纷繁,有太多不知所云的学阀、书蠹招摇过市,但却缺少心领神会,认真向学的拥趸和反驳。移植眼花潦乱的知识语码,却忘记了根深蒂固的文明依循。从书学争议的舆论场看,更是叠床架屋、良莠不分,囫囵抛售了所谓现代主义、概念艺术、装置表演、行为主义;疯书、丑书、江湖书……林林总总,喋喋不休,但却拎不清文野之分何去何从?既缺少触及灵魂的正知正见,也鲜有沉潜思辩,追根究底的热情和用心。

殊知,中国政教伦理、文艺风评向来讲求道术兼修,法器相成。所谓“夷夏”之变一脉相承,总是“以人弘道而非道弘人。”所言、所指,皆立足于“歌功颂德,”礼赞好人好事,人居其上,不扯旗杆和名头,而是按道德文章、学问大小“封神”,专于个人操守和技艺高低褒贬臧否。重要的不是血统观念,市场议价和商业竞拍,而是经得住历史筛选,耐得住人言口碑和时间过滤。所以,在中国,一向就不在乎什么来头,什么先锋前卫,或内引外联、转口贩卖的这主义那学派。

邓老书学文章,诗词楹联和美学理论无所不涉,在在皆可自成体系而且卓尔不凡,越而胜己!以书体论,真草隶篆皆能得心应手,精益求精。尤以草书风格立意取象更是大起大落、率性夸张而似金蛇起舞,静如龙盘虎踞,行则风高浪激、一泻千里。从其书学意象组合来看,无论线条阴差阳错、风起云涌的韵律感;抑或是墨相穿插,虚实相生相克,邓老都能在险要处驾轻就熟、随机妙用!真可谓纸上纵横,心潮澎湃,落笔处开阖有度,力道、劲气充盈如蛟龙戏水,处处导引轻身,却不见故作高调的狂放与通脱。诚如《世界知识》画报主编,著名评论家李曼先生十年前评论道“阴柔之美的草书,多正绞反绞、圆转、插虚之笔,邓老清远先生草书则多用弹性张力,方折、厚重运笔,可算阳刚之态。”

在中国,一切教理学说,精神道统及相关文化艺术等,举凡谋划当下与未来的动机和目的,必须立足于“玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者,建国君民,教学为先。”文学艺术更是当仁不让,必须锚定社会事务,积极介入公共生活才有正当性,使得文人士子济世理想星火相传,即便是近世以来风行的国民性批判、文化否定而导致不少中国叙事撂荒断裂,隔代继承有生疏感,但其活性因子总会激发如邓老等一代代书家学者,前赴后继,擎起这一古老传统。由此,无论什么样的社会运动,文化思潮,如果缺少社会实践和伦理担纲,缺少躬身入局的淑世情怀从而撇开人事而凌空蹈虚,抄来小资状的愤世嫉俗,装腔作势的“真理玄想”,或仅仅基于个人处境改善而援引不具效用的灵魂救赎,美学叙事;耽迷于小确幸、小清新等“颓废主义反抗”,虽能引发媒体热吵和社会围观,但却因缺少诚意正心,不能赓续中国文明而很难获得相应的价值肯定和意义追认。

所以,像邓老这样举凡称得上奉承经典道统,孜孜不倦的学者、书画家和文化人,其所指和能指,打量人生的立场却一向清晰可鉴,即主观能动和“问题意识”相辅相成,一以贯之,始终郁结于为国为民,为苍生立命和道德相成的社会功课,将孔子式的“仁”,孟子式的“不忍”和阳明式的“知行合一,”当作价值观和认识论积极用世、有所作为。

庄子说:“道之所存,每况逾下”,意指道德文章必是发乎本真心向,“上下交而其志同,天地交而万物通,”推己及人而后续写人世悲欢,立身处世舍己为人。由此可见,曾经沧海,集书法、文字学、美学理论家于一身,八十高龄的邓老清远先生,无论如何与时风流俗并行不悖,与争名逐利的市侩冲突别扭,但其仍然秉承横渠四句:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”而勇毅笃行,躬耕不辍。(责编:长钟)

(责任编辑:)

使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去